05 November 2025

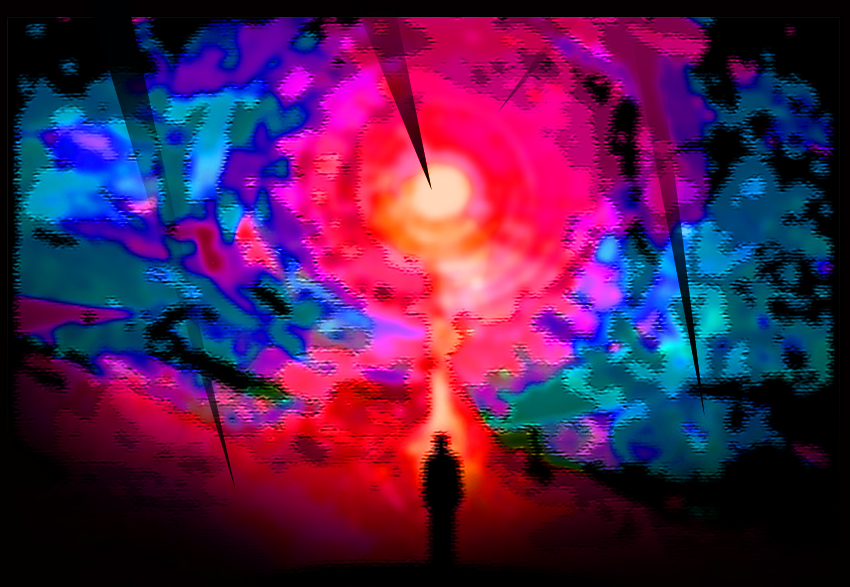

Tuhan tak melawan kegelapan — Tuhan melampaui kegelapan itu sendiri.

Oleh: Nixon Rundengan

Penulis adalah aktivis

Tinggal di Minahasa

TULISAN berjudul ‘Tuhan Jahat, Tuhan Baik’ yang diramu Pidar Lingi, dimuat di bangun-indonesia.com membuka ruang refleksi yang menarik tentang bagaimana manusia memandang Tuhan, kebaikan, dan kejahatan. Ia menyinggung bahwa konsep dua Tuhan — Ahura Mazda, baik, dan Angra Mainyu, jahat — merupakan bentuk pemisahan yang lahir dari upaya rasional manusia memahami dunia.

Kritik tersebut menegaskan bahwa pandangan tentang Tuhan ‘baik’ dan ‘jahat’ kini terasa usang, sebab manusia modern semakin sadar bahwa realitas spiritual tidak sesederhana dikotomi hitam-putih.

Dari tulisan itu, saya tertarik meminjam sudut pandang Pidar Lingi untuk menelaah lebih jauh bahasa pemikiran spiritualitas kontemporer, terutama bagaimana manusia kini berupaya mengintegrasikan dimensi rasional dan transendental tanpa terjebak pada dikotomi lama. Bahasa pemikiran ini tidak sekadar reflektif, tetapi mengandung nilai filosofis dan teologis yang kuat — sebuah jembatan antara iman dan pengetahuan.

Bahasa Pemikiran:

Dari Dualisme ke Kesatuan Realitas

Secara teoretik, dualisme Zoroaster adalah sistem metafisika awal yang mencoba menjelaskan asal-usul kejahatan di dunia. Ahura Mazda melambangkan terang, kebenaran, dan ketertiban kosmos, yakni asha. Sementara Angra Mainyu mewakili kegelapan, kebohongan, dan kekacauan, yaitu druj. Dalam kerangka sejarah pemikiran, konsep ini amat penting karena menjadi dasar bagi banyak sistem keagamaan sesudahnya — termasuk teologi Yahudi, Kristen, dan Islam — yang juga mengadopsi gagasan tentang pertarungan antara Tuhan dan Iblis.

Namun, perkembangan filsafat modern dan teologi kontemporer mulai menggeser cara pandang tersebut. Para pemikir seperti Spinoza, Teilhard de Chardin, atau bahkan Carl Jung, melihat bahwa kebaikan dan kejahatan bukanlah dua kekuatan absolut yang berperang, melainkan dua aspek yang hadir dalam satu kesadaran kosmik. Jung, misalnya, memandang bahwa bayangan, shadow, adalah bagian integral dari jiwa manusia yang perlu diterima, bukan dimusuhi.

Artinya, bahasa pemikiran baru yang muncul adalah bahasa kesadaran dan integrasi: Tuhan bukan hanya cahaya, tetapi juga misteri yang melampaui terang dan gelap.

Contoh di Era Dulu dan Sekarang

Di masa lampau, manusia menafsirkan kejahatan sebagai entitas eksternal. Setiap bencana, penyakit, atau perang dianggap ulah kekuatan jahat. Itu sebabnya ritual pengusiran roh, penyucian, dan persembahan muncul di hampir semua peradaban kuno. Di Mesir Kuno, Horus dan Seth melambangkan pertarungan kosmis; di India, konsep dharma dan adharma memiliki gema serupa.

Namun di era sekarang, kesadaran manusia mulai berubah. Kejahatan tidak lagi semata diproyeksikan keluar, tetapi ditarik ke dalam diri. Seorang filsuf eksistensialis seperti Søren Kierkegaard bahkan menyebut bahwa, “Neraka adalah kondisi hati manusia yang kehilangan arah terhadap Tuhan.” Dalam bahasa psikologi modern, perang antara Ahura Mazda dan Angra Mainyu telah berpindah ke dalam batin manusia sendiri.

Kita melihat gejalanya dalam masyarakat kontemporer: Teknologi yang bisa menyembuhkan, tetapi juga menghancurkan; ilmu pengetahuan yang menciptakan kesejahteraan sekaligus kesenjangan; dan politik moral yang sering kali kehilangan spiritualitas. Semua ini menandakan bahwa manusia kini hidup di medan dualitas baru — bukan antara Tuhan dan Setan, tetapi antara kesadaran dan kebutaan rohani.

Mengapa kita perlu menelaah tujuan tulisan ini?

Menelaah kritik terhadap dualisme Zoroaster bukan sekadar soal memahami agama kuno, melainkan memahami struktur berpikir manusia itu sendiri. Tulisan Pidar Lingi, dan refleksi kita atasnya, mengajak untuk meninjau ulang akar dari setiap pemisahan yang kita buat: antara tubuh dan roh, sains dan iman, Tuhan dan dunia.

Secara ilmiah, paradigma baru seperti teori kesadaran kuantum, neuroteologi, dan filosofi sistem holistik menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta terhubung. Maka, memahami Tuhan sebagai kesatuan, bukan dualitas, adalah langkah epistemologis sekaligus spiritual.

Tujuan akhirnya bukan menolak Zoroastrianisme, melainkan menemukan sintesis baru: bahwa terang dan gelap adalah dua kutub energi yang diperlukan bagi keseimbangan semesta. Dalam bahasa teologis, Tuhan tidak melawan kegelapan — Tuhan melampaui kegelapan itu sendiri.

Laste

Kritik terhadap dualisme bukan berarti menolak nilai-nilai lama, tetapi mengajak kita menafsirkan ulang makna kebaikan dan kejahatan dalam terang kesadaran baru. Seperti kata Yesus, “Kerajaan Allah ada di dalam kamu,” tercatat dalam Lukas 17:21 — sebuah seruan bahwa pertarungan terbesar bukan di luar, melainkan di dalam hati manusia.

Dengan demikian, bahasa pemikiran spiritual modern bukan lagi tentang siapa yang menang antara terang dan gelap, melainkan tentang bagaimana manusia menemukan Tuhan di tengah keduanya. (*)