25 Mei 2022

Kita semua yang masih ada di bumi sekarang adalah penyintas C-19. Melewati masa-masa menakutkan di bawah ancaman kematian adalah sebuah perjuangan. Upaya penyembuhan bukanlah sebuah proses sekali jadi atau hanya tentang satu hal. Hal ‘sembuh’ berkaitan dengan banyak hal, yakni fisik, psikis, mental, intelektual, sosial, dan dimensi kehidupan lainnya.

Oleh: Denni Pinontoan

Penulis adalah penulis

Mengajar di IAKN Manado

Editor: Parangsula

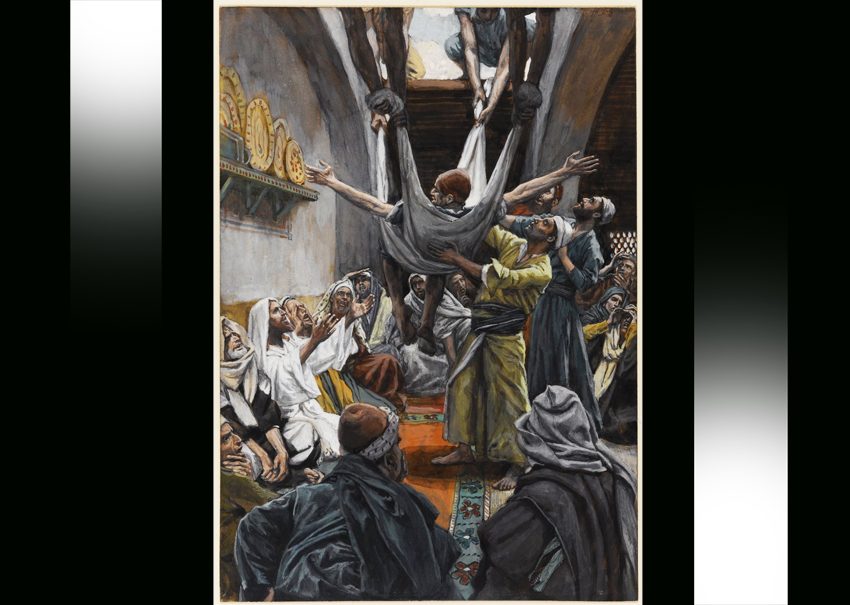

Gambar: James Tissot – French, 1836-1902. Le paralytique descendu du toit, 1886-1896.

Sumber gambar: Brooklyn Museum

TANGGAL 17 Mei – dalam tayangan konferensi pers di Istana Bogor melalui YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan pelonggaran – karena pandemi di Indonesia sudah terkendali. Salah satu aturan yang dilonggarkan yaitu mengenai penggunaan masker.

Pengumuman itu disampaikan dua tahun lebih dari waktu pengumuman Presiden kasus pertama Covid-19 di Indonesia, Maret 2020. Pengumunan tanggal 17 oleh Presiden Jokowi tersebut bagi banyak orang diartikan sebagai ‘akhir dari pandemi Covid-19’.

Selama dua tahun lebih itu semua orang di dunia ini mengalami ketakutan, terpapar sakit – Covid-19, kesedihan karena anggota keluarganya meninggal, kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, dll. Umumnya rumah-sakit dengan susah payah melayani orang-orang yang terpapar. Para tenaga kesehatan bekerja semaksimal mungkin. Gereja-gereja setempat menghibur dan memberi penguatan bagi warga jemaatnya melalui ibadah-ibadah online, memberikan bantuan natura, para pendeta dan majelis memberi pelayanan pemakaman di tengah ketakutan terjangkiti virus.

Semua orang yang hidup setelah dua tahun Covid-19 adalah penyintas. Melewati masa-masa menakutkan di bawah ancaman kematian adalah sebuah perjuangan.

Di masa sebelum vaksin ditemukan, orang-orang saling menghibur, menguatkan dan mendukung melalui media sosial. Itulah ‘imunitas sosial’. Saya kira tidak berlebihan setiap kita sebagai penyintas Covid-19, dengan menggunakan bahasa agama mengatakan semua itu adalah ‘keajaiban’ atau ‘mujizat’.

Ya, melewati masa sulit pandemi Covid-19 adalah perjuangan. Mujizat terjadi melalui teknologi medis, peran para tenaga kesehatan, solidaritas dan juga peran gereja setempat yang melayani secara rohani maupun materi.

Hal ini lalu mungkin menjadi semacam inspirasi atau pengetahuan, bahwa hal sakit tidak melulu fisik, dan kesehatan tidak terutama sebagai urusan individu, sebab sesungguhnya itu adalah masalah bersama. Dengan demikian tentang hal kesembuhan sesungguhnya tidak sebatas hanya fisik semata, tetapi keutuhan dari kehidupan bersama itu. Upaya penyembuhan bukanlah sebuah proses sekali jadi atau hanya tentang satu hal. Hal sembuh berkaitan dengan banyak hal, meliputi fisik, psikis, mental, intelektual, sosial dan dimensi kehidupan lainnya.

Kesembuhan holistik itupulah yang dimaksud oleh Alkitab PB ketika menulis tentang Yesus yang membuat ‘tanda’ (Yun. σημεῖον/semeion); ‘pertanda’ (Yun. τέρας) yang keduanya kemudian disebut sebagai ‘mujizat’ menyembuhkan orang-orang. Aksi Yesus menyembuhkan “orang sakit” yang disebut ‘mujizat’ itu bukanlah keseluruhan dari pekerjaannya menghadirkan Kerajaan Allah, melainkan itu adalah ‘tanda’. Misi-Nya secara keseluruhan adalah ‘menyembuhkan dunia’ melalui visi menghadirkan Kerajaan Allah.

Hal menyembuhkan atau kesembuhan yang Yesus lakukan melalui penyampaian ‘tanda’ itu, oleh para penulis PB menggunakan kata Yunani θεραπευω (therapeuo) dan ἰάομαι (iáomai). Kedua kata ini bermakna penyembuhan secara utuh melalui proses kehadiran, perawatan, pemeliharaan, dan pemberdayaan. Itulah sehingga kata ‘terapi’ (dari kata ‘therapeuo’) itu hingga kini digunakan untuk menyebut suatu proses perawatan dan penyembuhan secara bertahap, terencana dan holistik.

Gereja memang dihadirkan untuk membawa misi ‘menyembuhkan’, tidak hanya tentang fisik melainkan secara holistik meliputi semua dimensi sebagai bagian dari upanya untuk melaksanakan Missio Dei.

Ketika masa menegangkan pandemi Covid-19 warga gereja menerima pelayanan penguatan dan diakonia dari gereja, itulah fungsi ‘menyembuhkan’ gereja yang sesungguhnya. Gereja hadir di berbagai tempat, dia menjadi bagian dari lokus itu, bersama-sama dengan warga gereja dan masyarakat untuk ‘merawat’, ‘melayani’ secara utuh kehidupan.

Hal ini sangat berbeda tentu dengan fungsi seorang yang tiba-tiba datang lalu memamerkan kemampuannya menyembuhkan orang-orang dari sakit penyakit yang diderita oleh mereka.

Manusia adalah makhluk yang rentan, rawan terkena penyakit dan semua akan menuju pada kematian. Gereja hadir untuk merawat keutuhan manusia, maka dia mesti selalu hadir dan mengada sebagai suatu persekutuan lokal agar dapat berfungsi melakukan ‘terapi’ secara utuh, merawat kehidupan pada berbagai dimensinya.

Tidak demikian dengan praktek penyembuhan, yang sekali datang mengumpul banyak orang lalu menurut kesaksian katanya sembuh tapi setelah itu mereka pulang dan kembali lagi pada kehidupan bersama komunitasnya, penyakit berulang, penyakit datang lagi. Penyembuh sudah pergi entah ke mana.

Itulah sehingga mengapa gereja-gereja harus hadir dan menjadi bagian dari komunitas setempat. Gereja tidak hanya berfungsi untuk satu aspek pada kehidupan manusia. Gereja ada dan hadir bersama komunitas karena dia menjalankan visi Kerajaan Allah untuk merawat, mendampingi, memberdayakan, menghibur, memberi penguatan dan mendorong kehidupan yang lebih bermakna dan utuh pada semua dimensi.

Sederhananya begini. Ya, katakanlah seorang warga gereja benar mengalami kesembuhan fisik dari sakit yang dideritanya karena mujizat melalui seseorang yang melakukan kesembuhan Ilahi. Tapi, warga gereja yang mengalami kesembuhan ini akan kembali ke komunitas sosial dan gerejanya. Sehari-hari ia melewati kehidupan bersama komunitas gerejanya. Setelah kesembuhan itu terjadi, warga gereja ini mungkin memang akan terus terhubung dengan orang yang menyembuhkannya melalui media sosial. Tapi, selain itu lebih banyak ia hidup bersama komunitas gerejanya. Sampai ajal menjemputnya ia akan bersama dengan komunitas sosial dan gerejanya.

Pendeta, pelayan gereja dan sesama warga gerejanya di tempat itu akan senantiasa bersama dengan dia, datang memberi dukungan, penguatan dan penghiburan ketika dia mengalami suatu hal. Kematiannya pun akan menjadi tanggung jawab sosial gereja dan komunitasnya, bukan lagi orang yang telah menyembuhkannya tempo hari.

Artinya, kesembuhan satu aspek, tidak langsung membawa seseorang pada apa yang dicita-citakannya hidup beragama dan sosial, yaitu damai sejahtera. Hal ini tidak dapat diurus oleh satu orang saja dengan kemampuannya sebatas menyembuhkan secara instan. Gerejalah yang memiliki peran tersebut karena ia hadir dan mengada sebagai persekutuan di tempat atau lokus yang spesifik. Pada hal ini, gereja berfungsi dan berperan melakukan “terapi kehidupan” yang menyangkut banyak hal bagi komunitasnya.

Contoh lain terkait dengan penyembuhan holistik dan gereja itu adalah tentang ekologi. Kehadiran perusahaan tambang misalnya berpotensi mengubah dan merusak lingkungan hidup. Sementara masyarakat yang di dalamnya warga gereja hidup bersama alam di situ. Gereja yang melakukan penyembuhan holistik tentu mesti mengambil sikap dengan kehadiran perusahaan tambang tersebut. Sebab, ketika ketika ekologi berubah dan rusak, maka macam-macam ‘penyakit’ hadir, baik fisik maupun sosial akan muncul. Mungkin warga setempat akan memperoleh untung secara ekonomis, namun kehidupan sosio-kulturalnya akan menjadi rusak karena justru orientasi materi tersebut menyebabkan banyak hal yang mengubah hubungan kekerabatan atau persaudaraan.

Dan, jika gereja diam terhadap hal itu, maka ini justru adalah gejala ‘penyakit ekklesiologis’ yang sedang dideritanya yang kemudian akan menular menjadi ‘endemi’ bagi persekutuan. Demikian halnya dengan politik kekuasaan yang eksploitatif dan korup, ketika gereja diam maka ini adalah pula gejala dia sedang sakit. (*)